Un éboulement s’est produit dans la nuit de jeudi 28 au vendredi 29 juillet 2022.

Ce tronçon du littoral est familier des éboulements, certains par curage des grandes poches de dissolution, d’autres comme ici par effondrement de la falaise crayeuse.

Un éboulement s’est produit dans la nuit de jeudi 28 au vendredi 29 juillet 2022.

Ce tronçon du littoral est familier des éboulements, certains par curage des grandes poches de dissolution, d’autres comme ici par effondrement de la falaise crayeuse.

Entre ces deux sorties de terrain effectuées le 23 novembre 2021 et le 15 avril 2022, à la valleuse de Saint-Pierre-en-Port, un éboulement s’est produit, côté ouest.

La date exacte n’est pas précisée, mais au vu de l’état de l’état des blocs, l’événement a pu se produire au cours du premier trimestre 2022.

Comme bien souvent, aucun indice évident ne permettait d’en prévoir l’imminence.

Les falaises de chaque côté de la valleuse de Saint-Pierre-en-Port offrent la particularité de permettre l’observation du passage entre deux étages géologiques, le Turonien et le Coniacien.

C’est la raison pour laquelle, avec Jérôme Girard, nous portons un intérêt particulier pour la visite de cette localité.

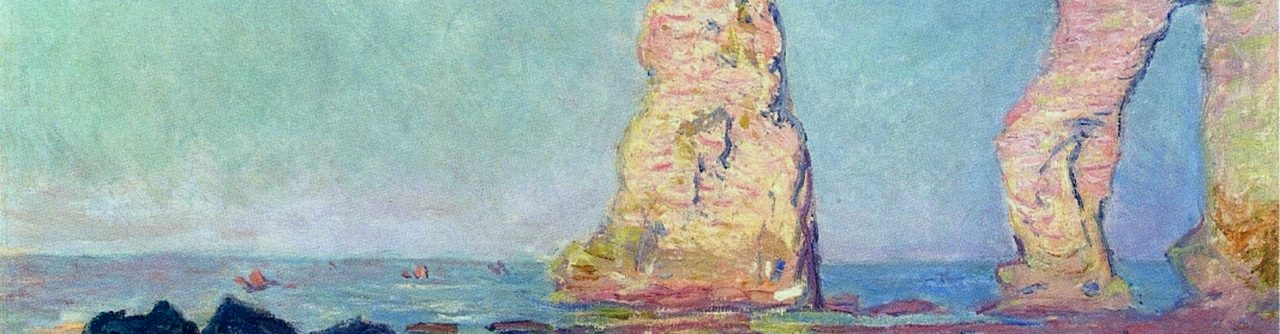

La limite Turonien- Coniacien est également visible entre Puys et Dieppe, à Criel-sur-Mer et à Etretat.

La Commission Internationale de Stratigraphie fixe cet événement à – 89,8 ±0,3 millions d’années, à l’apparition de l’inocérame Cremnoceramus rotundatus (et non plus à l’apparition de l’ammonite Forresteria petrocoriensis).

La quasi-absence d’ammonites au cours de cette transition dans le bassin anglo-parisien fait reposer la stratigraphie macrofaunistique essentiellement sur les Echinides. Le genre Micraster avec ses subtiles différences spécifiques en est le champion (travaux de M. Fouray).

D’autres approches participent à une meilleure définition de la limite d’étage.

Citons la géochimie isotopique avec l’événement isotopique léger du 13C ou la micropaléontogie avec les microcrinoïdes rovéacrinidés.

Plus généralement, les modifications lithologiques (stratigraphies événementielle et séquentielle) sont les guides privilégiés sur le terrain, à l’échelle du bassin sédimentaire.

De l’autre côté de la Manche, la limite des deux étages est placée conventionnellement au sommet des hardgrounds Navigation, au niveau des « marnes Navigation » ténues. Dans le Pays de Caux, ces lits détritiques ne semblent pas exister et un faciès présumé dolomitique leur est substitué.

Voici un extrait de ce reportage diffusé sur Euronews le 18 février 2022.

Dix minutes sont consacrées à nos falaises de craie (Etretat, Dieppe, Criel).

La presse locale (Le Courrier Cauchois) rapporte qu’un éboulement s’est produit dans la nuit du 6 au 7 janvier 2022 à Veulettes.

La vidéo suivante est un extrait publié sur son site.

La zone de l’éboulement (non encore visitée) est positionnée au niveau ou à proximité d’une grande cavité karstique connue sous le nom de « Grotte des Grès« . La masse éboulée affecte l’intégralité du Coniacien supérieur. Cet intervalle stratigraphique peut être suivi entre le Val Saint-Martin et l’Est de Veulettes.

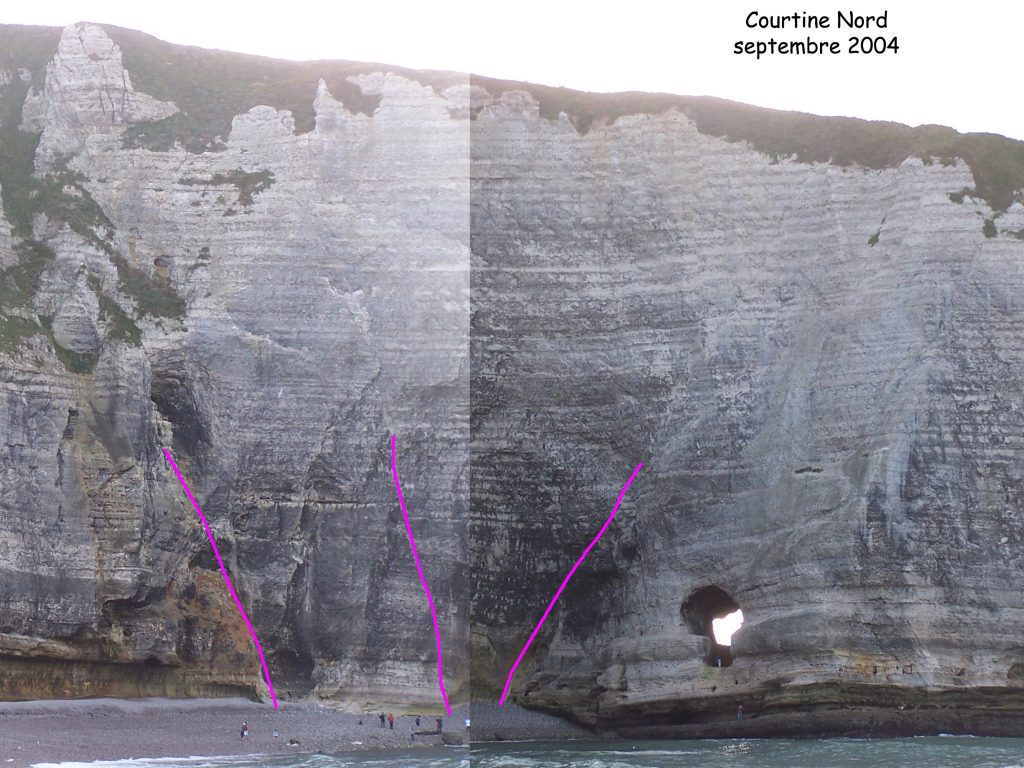

Dans la nuit de la nouvelle année et encore jusqu’à midi le 1er janvier, des éboulements se sont produits, entre le précédent éboulement et la Pointe de la Courtine.

La vidéo suivante, prise du sommet de la Pointe de la Courtine, a été enregistrée par le petit-fils d’Arsène Caprin et mise en ligne sur Facebook.

Ce lieu n’avait pas subi d’éboulement d’une telle importance depuis de nombreuses années. Les répliques latérales à partir d’un éboulement initial sont assez communes. La presse locale rapporte cet événement.

Cette vue aérienne de Charles Marignan (shark-aero.fr) a également été publiée sur Facebook.

Clichés anciens, antérieurs à l’éboulement

Les niches d’arrachement des différents éboulements montrent que le phénomène concerne toute la hauteur de la falaise. Le contour des niches est symétrique et parabolique (et non de la forme d’un dièdre comme c’est souvent le cas). La taille maximale des blocs atteste d’une épaisseur arrachée de l’ordre de 2 mètres, c’est-à-dire relativement épidermique.

L’une des causes de ce mouvement de terrain peut être recherchée dans la fracturation tectonique qui affecte globalement le secteur d’Etretat. Des failles avec rejet sont repérables en plusieurs endroits. Elles ont une direction armoricaine N150-N160, c’est-à-dire qu’elles ont une faible obliquité par rapport à l’orientation générale de la falaise, par exemple :

– la faille au S de la Roche Trouée (N de la valleuse d’Antifer),

– les failles à l’E du Trou de serrure, au N de la Pointe de la Courtine,

– les failles au sommet de l’arche de la Manneporte, bien visible côté S.

Cette fracturation peut induire une certaine fragilité et une propension à des décollements parallèles à la falaise.

La presse locale rapporte un éboulement survenu depuis peu de temps sur le côté Est de la valleuse d’Etigue.

Après cet hiver pluvieux, les éboulements des falaises de craie sont en recrudescence. Depuis plusieurs mois, la base du revêtement bétonné sur le chemin d’accès à la plage avait été fortement grignoté par la houle et par les ruissellements intenses dévalant du bassin versant de la valleuse. Les hardgrounds (craies durcies) du Coniacien inférieur (hardgrounds Hope Gap) étaient profondément sous-cavés. Cependant, aucun signe de fissuration n’avait été repéré. L’éboulement est modeste car la falaise est ici peu élevée.

Cette partie du littoral est assez sensible aux éboulements, comme en témoignent les cicatrices fraîches. Pour mémoire, citons l’éboulement tout proche qui fit disparaître la célèbre galerie de la Valleuse du Curé.

Les falaises de Douvres (UK), entre Samphire Hoe et le port, formées de craies du Cénomanien et du Turonien sont fragiles, tendres, avec peu de silex. Comme leurs homologues de Seaford et de Birling Gap, elles ont été, cet hiver pluvieux, l’objet de nombreux éboulements souvent spectaculaires.

La capture vidéo de ces événements est exceptionnelle, bien que l’usage du smartphone la rende plus aisée. Ainsi, cette vidéo dont l’auteur n’est pas mentionné a été diffusée sur BBC South-East.

On remarquera que la falaise est découpée par des joints parallèles, d’origine tectonique, appelés « master-joints » (joints-maîtres affectant toute la hauteur de la falaise). Ces joints (ou diaclases) sont des surfaces de rupture et de décollement privilégiées, surtout lorsque leur direction (orientation) avoisinne le trait de côte.

La rupture s’accompagne très vite d’une désorganisation et d’un émiettement du bloc effondré, a contrario de l’éboulement filmé de Saint-Jouin-Bruneval.

Eboulement à Douvres (source BBC South-East)

Entre fin janvier et début février 2021, la presse locale relate 3 éboulements s’étant produits à Criel-sur-mer dans un secteur déjà coutumier de tels épisodes. La particularité de ce secteur est son urbanisation. De nouvelles mesures d’expropriation pourraient être prononcées à la suite d’expertises.

Un dimanche matin à Etretat. Cet éboulement modeste n’a fait aucune victime. Le passage est pourtant très fréquenté par les touristes qui se rendent au Trou à l’Homme et à la galerie du Massif d’Aval.

L’éboulement se situe dans l’axe de la Valleuse de Jambourg (terrain de golf). Rappelons que cette valleuse a son axe dirigé vers la valleuse d’Etretat et que sa tête en amont est recoupée par le recul de la falaise (entre l’Aiguille et la Manneporte). L’écoulement souterrain se concentre donc vers le point affecté.

En ces temps de forte pluviométrie, les qualités mécaniques de la craie ont dû être affaiblies.

L’éboulement concerne des craies du Turonien supérieur – Coniacien inférieur. Sur la photo, il semble que l’éboulement se soit arrêté sur le niveau de la « dolomie d’ Etretat » et les niveaux de hard-ground sous-jacents dont la résistance mécanique est plus élevée.

Depuis une vingtaine d’années au moins, un éboulement de cette importance ne semble pas avoir été enregistré sur la face nord-est du Massif d’Aval.