La base du Cénomanien à la plage de Saint-Jouin Bruneval

Localisation : derrière le poste de secours de la plage 49°38’55’’N / 0°9’15″E

Afficher Plage de Saint Jouin Bruneval – base Cénomanien sur une carte plus grande

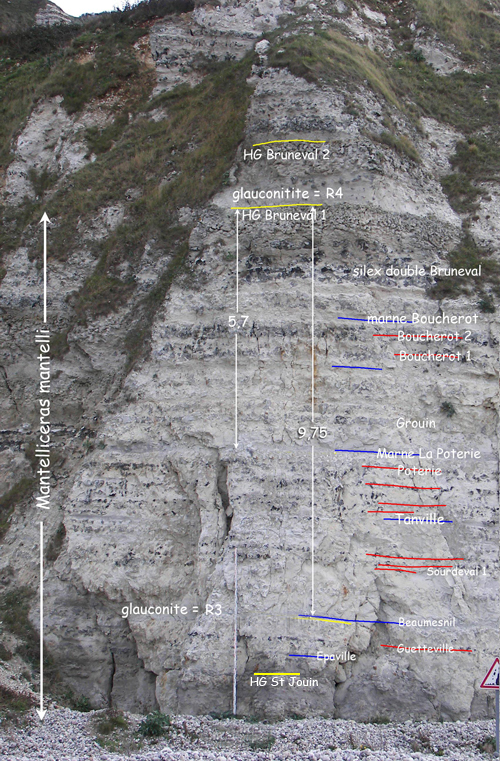

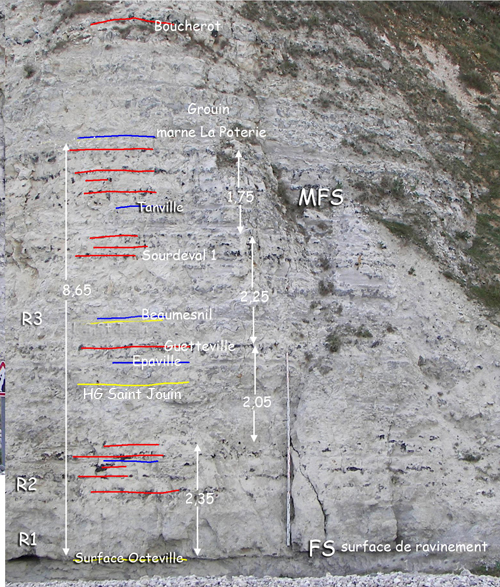

Etendue visible : de la base du Cénomanien au sommet de la zone à M. mantelli.

Etendue accessible : environ le tiers inférieur. Coupes analogues ou complémentaires entre le Cap de la Hève (N du Havre) et Saint-Jouin, souvent difficiles d’accès.

Descriptions antérieures : Juignet (1974), Juignet & Breton (1989), Amedro & Robaszynski (2001), Lasseur et al. (2007).

Coupe de référence de la formation de la craie glauconieuse de Saint Jouin (partie inférieure) superposée à la gaize albienne observable à la base de la coupe.

2 coupes séparées d’une vingtaine de mètres (fig) offrent une vue synthétique ; la coupe la plus au S permettant de toucher le contact Cénomanien/Albien.

La base du Cénomanien est matérialisée par une surface ravinant la gaize albienne, c’est la « surface Octeville » de Juignet. Il y fait suite une glauconite conglomératique, à galets et graviers verdis, équivalente du tourtia de la région du Nord (niveau repère R1 de Amédro & Robaszynski).

Le sommet de la zone à M. mantelli correspond au HG Bruneval 1, le premier d’une paire de hard-grounds très bien visibles au sommet de la préfalaise.

Entre la surface Octeville et le sommet du HG Bruneval 1, un découpage en 3 parties peut être réalisé : séquence Ce1 et séquence Ce2 (intervalle a et b).

Séquence Ce1 – épaisseur 4,8 m

De la surface Octeville au sommet du HG Saint Jouin.

Cette séquence possède une stratification fruste, avec au moins un hard-ground intermédiaire et des amorces de hard-grounds. Elle comporte :

- la surface Octeville qui correspond à un court événement régressif suivi d’un intervalle transgressif (Juignet et Breton). Pour Lasseur et al., cette surface correspond à une FS sans tendance régressive visible dans l’Albien sous-jacent. La roche au-dessus est conglomératique à galets verts phosphatés; elle est équivalente au tourtia des mineurs du Nord.

- Une dizaine de séquences craie/niveau siliceux au minimum, dont 5 niveaux de silex noirs à la partie inférieure. L’écoévénement des « couches à I. crippsi » est distingué par Amédro et Robaszynski (niveau-repère R2) dans la moitié inférieure.

- le HG Bléville 1 ou HG St Jouin , calcaire noduleux et cherteux avec un réseau de terriers glauconieux, terminé par une surface de discontinuité.

Séquence Ce2(a) (3,8 m)

Du sommet du HG Saint Jouin à la marne La Poterie.

La stratification est mieux marquée. Elle comporte :

- une glauconite crayeuse, à graviers verdis phosphatés (ou niveau-repère R3 de Amédro et Robaszynski).

- un banc de craie bioclastique,

- 2 bancs cherteux gris foncé (silex Briquemare),

- une marne glauconieuse (20 cm), désignée marne Epaville,

- un ou deux bancs cherteux gris clair (silex Brière),

- plusieurs séquences craie/niveau siliceux, avec une dominance de silex noirs type Thalassinoides de taille moyenne, à la partie supérieure. C’est dans cet intervalle que l’on peut placer la MFS (séquence UZA-2.2 de Juignet et Breton et séquence 1 de Lasseur, à l’intérieur de la sous-zone à M. saxbii). Certains couplets ont une base fortement marneuse,

- un niveau marneux (marne La Poterie, ici dénommée).

Séquence Ce2 (b)

Visible, mais elle est mieux accessible et la qualité d’affleurement est meilleure au N de la digue d’Antifer .

___

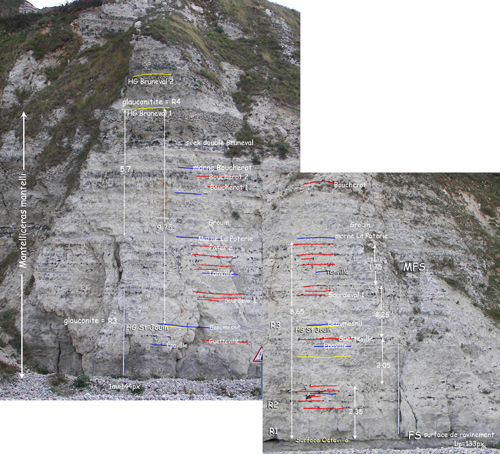

Voici les 2 coupes assemblées en accolant les niveaux stratigraphiques identiques :

Cénomanien inférieur de la plage de Saint Jouin – assemblage avec décalage, voir les grossissements suivants

Grossissement des deux panneaux :

Retour au début de l’excursion